何以再见,透孔而视的福音战士

by:赫利俄斯

首先的亚当成了有灵的活人,末后的亚当成了叫人活的灵(哥多林前书 15:45)

作为作品,Eva的名字总寓意着她的不同,亚当在初创的夏娃前言,‘这是我的骨中骨,肉中肉。’福音战士却也以一种私人的姿态紧密的与我们交织难解。从未和作品走的如此之近,以致其融入进来,作品竟也成为了观众自身的一部分。Eva的时间性更是加深了这一贴合,无人能够脱身而视,总要透过作品寻找自身,作品的流变也融汇了我们自己的形变。故而如果我们只去看终局的表意,那样一种作为唯一的展示之物也终归是有缺失,走向结果的归一总是简单的,就像看见本体亦或形象却总忽略了另一边。透过小孔成像的Evangelion展现了一种复杂的二元性,一种映射,一种倒置,一种矛盾与虚实。那个凝聚的孔洞原点不正是那道GUF门扉的中心?正负宇宙的设定又何尝不是一体两面的真正完善。于凝结的一点交汇且发散两端的整体构成了那个无限的符号,唯有如此才能形成一种循环,只有达成这种循环恰恰才能前进,‘差异中产生的同一性正是所谓反复。’轮回在此处实在不能丢进唾弃与否定的垃圾堆,走出关键一步的真嗣终究是站立在堆积的尸山与不断的回转之上的,无限与零只是视点上的差异,而他的前方是否又是新的轮回?谁又能说不是如此呢?

樋口真嗣言

神圣的净土下,全都是埋葬的尸骸

无限的同步率亦是零同步

第三村:脆弱田园的圈养牧歌

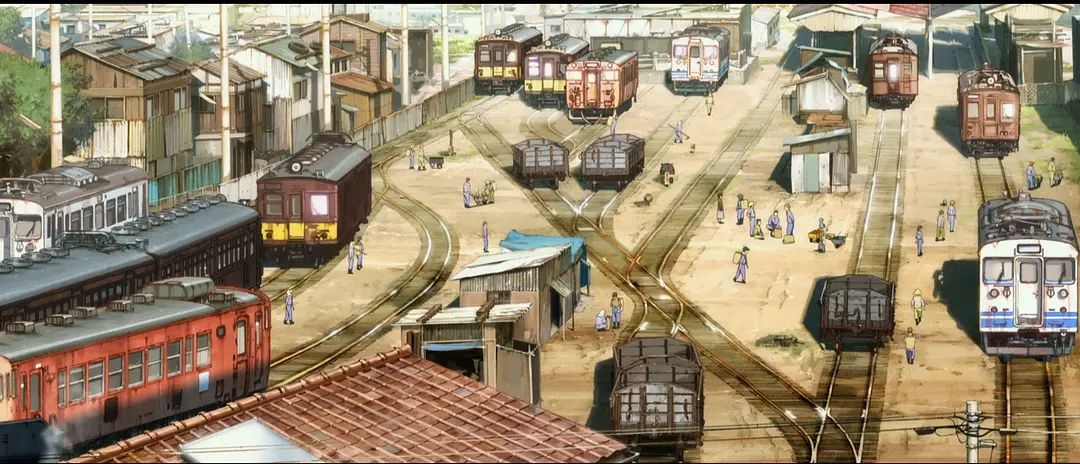

A part的第三村让我感到一点不适,这并非我对农本主义的田园风光有着什么偏见,而是在铁与血的高压时期描绘一种怡然自得的场景本身就有一种割裂。不同于第三新东京市,农村的景观将人的藏身之处最小化了。不再有寻常时日街道熙熙攘攘,而到危难时刻却总是人去楼空的怪异反差。这种反差,正是在此之前Eva之氛围成立的关键,使徒来临,人们不能反抗,即使只是露面的凝视也容易给人以力量,而夕阳与压抑中的悲哀感不需要力量。城市是逼仄的,他总能藏污纳垢,在鳞次栉比的大楼间总有长足的阴暗,不如说城市本身构成了一个易于封闭的场所。而农村是敞开的,矮小的平房将一屋一户明晰的摆放了出来,总是有邻人来打招呼,总是能看见不同分工的人,冲击来临时,没有什么避难所,危机来临时,人们不再能选择逃到隔绝的大地之下,而只能走向外部,直面恐怖。人们不再是那种在斑马线、铁道边、人行道上来来往往的抽象的西装革履,而是能够两目相接的个体主体。长久的碧云苍天对比长久的黄昏烈日与阴霾,绿意盎然的村庄是压抑都会的绝对反面。

斜阳西下,将人隐蔽的城市

第三村的日常景象

只是,对于这样的小清新,这样的生机,这样吉卜力式的和谐温馨,我们就立马要视为理想的田园乌托邦?其乐融融的日常只是白驹过隙的掩盖,在进入第三村的第一个场景,其实只有痞子偏爱的铁轨铮铮转动,这终究是一个在城市的过去中建立的村落,隔着NERV旧址的湖泊望去,对面的残垣断壁总是刻在过去的伤痕。因近三冲击漂浮在空中的铁塔,与漂浮着的旧列车,晖映在血线交织的白月下,正是悬于头顶的达摩克利斯之剑。随着剑介驾驶的车,葱绿色的树木遮蔽转场,我们终于直面了这小田园的脆弱内核,黑色的净化装置立于大地,青翠的生机在其之后立马回到了肃静的血腥。第三村的构成本身难道不是有缺陷的吗?不论是无法自给自足也罢,无法面对外界的一丝一毫也好,近三次冲击大概将脆弱的婴儿全都杀死了,所以在村中我们只能看见老人、大人与孩童,而处于中间的青年却只有名为加持的少年。被净化装置圈养的村落终究还是无力的,无力的大人和孩子们只能吟唱着山歌,凝望着外界的青年和军人们将自己拯救。四位青年恰好是四种保护者们对这样脆弱田园复杂的四种态度,丽的全然融入,明日香的全然远离,真嗣在边缘的保持距离,以及良治在内部的自立保身。但除了良治,三位eva驾驶员又有谁能留下呢?庵野或许也在创作之时反复体会到了这种脆弱性,他在第三村的微缩模型中小心翼翼的来回走动,假若一不小心摔倒,这精致的小村落就只能像被怪兽袭击了一般崩塌毁坏。

你还是怪兽吗?庵野!

在wunder到来的前一日,背景音又响起了熟悉的咏叹调,碧蓝的天空又回到了黄昏的夕阳,冷风吹过梯田,真嗣的脖颈一缩,加持先生有着大地的气味,却也走向了殉身反抗的不归路。对班长那番‘每天感觉都像今天一样没什么不对,人生就是如此。’的话语,庵野还是选择了以沉默作为疑问。梅利伯欧斯在维吉尔的牧歌中唱罢,‘从此以后,我再也不会躺卧在苍青的岩穴里,遥望羊群在草木葱茏的山崖上攀援,我将不再歌唱,不再照看羊儿觅食繁花似锦的苜蓿和气味清苦的柳叶。’远方的飞船降落,真嗣手上拿着随身听,换回了代表过去与外界的校服,还是毅然选择了拒绝驻足。

对面的残垣断壁是伤痕,青年们终究无法在此长留

余晖与冷风的梯田下,要做出决断

以父之名——从俄狄浦斯到忒勒马科斯

真嗣是恋母的,他从最初就不知如何面对父亲,而他的父亲也不知如何面对自己的儿子。这样的情况在他与绫波丽和美里的交际中并未有改善,带着母性的丽在破中努力做一个中介的调和者,通过一顿家庭用餐来改变这一僵局。但第九使徒的到来却让这一切都成为一场空,这种宿命般的打破却也正暗示着母亲的无力,在强力的父亲面前,弱势的母亲传达的话语终究难以达成那破冰一击,一切似乎又回到了旧版中的那个死局。但Q中渚薰的到来却产生了转机,他像朋友,却也像父亲一样陪伴着真嗣,与他在琴键上合奏,为他的疑问解惑,也帮他修复好了随声听。就像真嗣所说的;“好厉害啊渚薰,你什么都会。”此时的渚薰扮演的恰恰是这样一个全能的父亲角色,他的介入使得真嗣第一次从母亲的怀抱中跳了出来,来到了父亲的领域,全能的父亲头一次和自己离得如此之近,真嗣开始不再构想一个理想化的父亲,而是在相处中逐渐把握到了父亲的实在内核。而这时,渚薰的死亡恰恰成了必要之物,恰如齐泽克所言:“只有死去的父亲才是好父亲。”渚薰的死亡暴露了父亲的不可能,将全能的父的形象击碎,他在真嗣和碇源渡之间的坚冰上凿出了一个大洞,他的死亡成为了真嗣与父亲对话的场域的构成性基础,也让真嗣在司令面前发声成为了可能。而第三村的经历中,东治这一寻常父亲的形象成为了桥接父子关系的最后一块拼图,从同龄的朋友变为成熟的父亲,真嗣在东治的变化中得以理解,自己的父亲和自己之间没有什么不可逾越的天堑,他的父亲正是从自己这儿走过去的。决战时,美里所言:“孩子对父亲,要么将其杀死,要么拍拍他的肩膀。”弑父与寻父,同出一源却又发展为二相背反,同样是面对父亲的盲目,俄狄浦斯对拉伊俄斯做出的选择与忒勒马科斯对奥德修斯做出的选择截然不同,毕竟,自私的拉伊俄斯囤于虔信者的预言,完全弃绝了子嗣,酿成悲剧。而忒勒马科斯出发于保护母亲的初心,虽最后同样没能认出父亲,但因出行而成长的他也能善待陌生的奥德修斯。而弑父的行径与罪恶不是恰恰已经在Q中品尝到了吗?正因体会到了杀死父亲的痛苦,于是真嗣在此处才能更加坚定的站在碇源渡前,拍拍自己父亲的肩膀,以儿子的身份将其解救出来。

身为第二父亲的渚薰

父子关系的两端,却也是一体之两面

回到碇源渡,他在最后作为父亲提出疑问;“不到最后,我不知道在复活唯这件事上有没有真嗣的位置。”如真嗣所言,司令是懦弱的,他对唯的执念其实是几乎无人肯定的自我坚持,但他却害怕被真嗣否定,他甚至害怕被消失的唯否定,于是他在那个车站毫不回头的走了,且以‘为了孩子好’的理由自我欺骗。为何同样是远离自己的后代,司令和美里却形成了两种局面?这其中的区别的原因存在于多个层次,母亲和父亲的差异,新时代和旧时代少年的变化,从未相见与中途抛弃的区别,甚至也在于真嗣自身的偶然性因素。但若需找出一个主要原因,或许是所作所为的缘由之真心的问题,如果说美里是坚定于自身的反抗事业,而又真心希望保护儿子的无可奈何。那么司令在孩子哭泣时决绝的离开恰恰是真正的虚假与逃避,他自以为离去是保护孩子,而实际却连回身做一个拥抱都不敢停留。他在唯死后又退回做了那个厌世而自闭的之人,只有在最后父子相谈的真心倾诉后,他才又回溯到了那个弃真嗣而去的月台,大踏步的从闸机外回去,蹲下身子拥抱了自己哭泣的儿子。真嗣在司令和渚薰面前都以孩童的样貌对话,也正说明了二者的同一性。最终的父子决战,其实结果早已注定,司令的随身听最后在1小时37分22秒停下,回到电影的那个时点,可以看到,代表着他自我封闭的象征早在儿子在甲板上那句“父亲”的呼喊时便已消散。

父子对谈的最后,司令回身再进入了月台,拥抱当初离去时的真嗣

代表司令自闭却又代表人与人联系的随身听最后停在了1小时37分22秒

否亦或是,化身尼采,迈向一种肯定

在新剧场版中,AT立场的万用似乎是一种泛滥,这样一种近神的特权变成了可量产的兵器无处不在,乍看之下或许是一种庸俗化的退步,但从“凡属灵的”特权变为“凡属血气的”自在之物,AT立场却真正从外显的特殊之物与本质化的心之壁同合一体。彩色的AT立场无处不在,甚至在射向宇宙的种子身上都有淡淡的辉光,而Guf门扉的圆环不也正是同样的颜色吗?于是,我们终于在它的真名——魂之居所,凡胎躯体——处找到了答案。而对AT立场的新解读也绝对不能走入一种泛灵论的思考,不能走入风之谷中那个生机盎然,万灵平等的空间,而是深入到德勒兹在《差异与重复》中对柏格森‘否定’之批判的论述;‘无否定的差异概念,一种不包含否定的思维方式。’作为工具的AT立场象征着庵野对距离的肯定,这种肯定不再是那种旧剧场版中对于心之壁存在的近乎无可奈何的接受,而是退回到了一种更加本质的、存在论的维度,从相对的隔阂转化为了绝对的差异,退回到了佩索阿‘一切都与我们不同,这正是万物存在的理由’的维度。同样,在第三村自闭的真嗣却并未延续以往躺在床上,幽闭灰暗,戴着耳机听着无声音的随身听的封闭特写,而是面朝湖泊,在外面,在这样一个四壁残缺、甚至没有屋顶的半开放的废墟静坐。这样一种场景的变换,在故事层面上意味着经历了破和Q的真嗣的成长,在思想层面上意味着庵野对于心之壁的态度的变化,而在社会层面上,或许意味着御宅族已经随着时代丧失了其激进性与特殊性,随着御宅族的普遍化以及融入为社会自然的一部分,随着强社交的网络与媒体普及,针对那种完全封闭式的御宅族批评已是过眼云烟了,于是Eva的诉说对象也从需要强引导、强刺激的自我选择的主动封闭者转向了更广泛的,在精神创伤后需要陪伴、放置、慢慢开导走出来的被动的病患者。或许这种隐含着的现实社会的改变也是司令这样一位旧式的自闭者不同于EOE中无法沟通的执拗态度,而在谈话中轻易的自我坦白,并放下一切的现实基础。

自闭者难治

而患病者总得医

在最后的父子对决时,司令看见真嗣与自己之间产生的AT立场,讶异的说出:“我已经抛弃人性,何竟仍有心之壁?”此时的心之壁竟成了生而为人的基础,成为了父子血系的最好证明。司令害怕真嗣,抗拒真嗣的接近,却也正是对“神爱世人,甚至将他的独生子赐给他们。(约翰福音3:16)"与”神不偏待人(罗 2:11)“的反叛与嘲弄,心之壁在这样一个场景,从一种对人与人接近的否定,倒转为了对人与人联系的肯定。于是,我们或许无法从庵野所好的Ultraman上反推出一种对超人(übermensch)的肯定,但至少在心之壁这个小的角度,庵野从真心为你中结局的那种无可奈何的接受,从那种在人骆驼阶段艰辛的背负状态,终于到达了尼采在《查》中所畅叙的“不要单纯忍受必然,更不要逃避,而是爱它。”的地步。只是在最终,庵野似乎并不选择走到婴儿的阶段,他或许认为自己,认为真嗣依然是未完成的。真嗣在补完中再一次与渚薰一同躺在地上,仰望星空,而这次却说的是‘我不会再哭泣了,因为哭泣改变不了什么。’此处的分镜和Q中几近一致,但真嗣叙说的对象却从恒久的天上星空回到了自身,他虽仍是喜爱不变的宇宙,但也不再是‘自己怎样都无所谓’的了。从寄于高悬的不可及之物到踏足大地的自己的身体,真嗣的确是成长了。只是渚薰的那句;“我会怀念以前的你的,不过现在也不错。”不也道出了对那样一种纯粹的怀念吗?庵野借渚薰之口碎碎念的肯定了一切,甚至将过去的那种虚无与自卑也肯定了,虽然我们从整体上仍未能在最后看到肯定的孩子形态——’这胜利者身上具备的,正是一个孩子的特征:“清白无辜、健忘”,而精神成为了孩子,也便完成了第三次变形,得以成为“一个新的开始、一种游戏、一个自转的轮子、一种初始运动、一种神圣的肯定”’——但幼孩真嗣的反复出现却也暗暗拉扯着最后成人姿态的衣角。嗜好喝酒的庵野想必不会反对《酒神颂》中的这句诗歌:“存在的最高星座/没有愿望可以达到/没有否定可以玷污/存在的永恒肯定/我永远是你的肯定。”

肯定一切,肯定以前的自己

孩童的姿态,永恒轮回的坚持

神明罚下,绝地天通

从与神明预言的宿命战斗到李林自己的争斗,无论是Q中首次出现的人造使徒,或是Wunder这样一种将神明工具化到极致的形态,对作为虔信徒Seele主脑们的关闭,以及“李林之王杀死亚当”所包含的寓意,都意味着Q正是从宿命式的圣经故事迈向李林的自我叙事的坚实的第一步。而在终的开头的巴黎会战,上半身被包裹囚禁的量产机444C托着阳电子炮,44B踢着正步走了出来,“翅膀彼此相接,行走并不转身,俱各直往前行。(以西结书 1:9)”双目放光的神罚只能被人造的装置所吸收,化为可控的武器依指令进攻。作为主要机械设计的山下育人在庵野的愿景与同意下做出了更高达式的、更向宇宙进发的Anima,故而在Q与终中庵野做出这样的转变也不难预料了。在最后,神明总是要被奴役的,就像司令所说,’我将弑神,将他们和人类连在一起’,就像在甲板上律子和美里的宣言所说,“我们拒绝对这种神卑躬屈膝,追求硬重置的计划,我相信人类的意志和智慧,终有一天会打败神的力量。”司令和美里的追求其实是殊途同归,故而司令回答;’这只是真理的不同解读而已。’但真理恰恰内在于他的展开中,如何将神明拉下?司令的选择是以神伐神,而美里却坚持在人的道路上跬步不休。

高达式设计的Eva Anima

卑躬屈膝恰恰体现在过程中,而非结果

神明和亚当在应许之地,打造了各各他却已失声,行使神迹的主体何在?自我献祭的仪式给出了答案,我们看到,新剧的冲击都以长枪作为关键节点,为何这样一种渎神的刑罚却承担起了至关重要的地位,沾染圣血的圣物固然是要供拜的,但难道回归神圣却要重演这样的悲哀?圣子受难的仪式何以是决定性的,恰恰相反,神并不在圣子受难之前便有神圣,基督升天其实就是基督堕落,神从自身堕入他的造物之中。《巴比伦塔木德》(中门书59b)中‘拉比内坦问先知以内亚:“神现在在做什么?”以内亚答:“他正(欣然地)笑着说:“我的子民已打败了我。"'神在微笑中承认了自己的失败,从而将神圣让渡给了律法,给了仪式。正是这个仪式,这个堕落本身,回溯性的创造了仪式之前的完整,仪式之前神圣。只有亚当吃下知善恶果,他堕落之前的维度才得以显现,伊甸园不是神圣的,伊甸园是沉默与动物性的。

反抗的终点正是受难的起点

两面之思——庵野的辩证统一

面对在摄影棚的绫波,背景跑马灯似的播放着旧TV,EOE,ROE的画面,通过剧中剧的方式,打破第四面墙,代表幻想的故事开始与现实交织在一起。庵野或许想在此处强调Eva的现实维度,但对于我而言,将幻想暴露在这样一种现实尺度的环境中,却反而让我深深的感受到了幻想的虚假。从这开始,Eva的那道与现实的鸿沟便不加掩饰的摆在我的面前。我仿佛又回到了EOE终局的那句“梦是现实的延续,而现实则是梦的终结。”回到了那个在电车声、夕阳、血红中的嘶吼与烦闷。不禁感叹,庵野依然是庵野,20多年过去了,这柄分割虚实的利剑依然锐利,当头斩下,对我们又是一次猝然一击,只是这次挥剑者的心有慈悲,他将剑平放了拍来,凌厉的斩击化作了骑士加冕的仪式,轻轻拍在我肩头。不过,难道庵野就仅仅是如人所见,全然真挚的说:“不只是在幻想世界,而是要现实世界站起。”从而将现实世界当做一种凌驾的存在。或者更进一步,要使现实和幻想毕恭毕敬的渭泾分明?他借司令之口在空想eva前所说,“幻想与现实混为一体,一切都成了均质化信息。”却又接上“这个过程不仅重写人类认知,并且还有整个世界。”空想eva是虚构的,但却成了最后侵蚀现实的额外之物。庵野在最后的实拍中,不惜花费重金将公寓楼恢复成记忆中的太阳家具店,不正是他同处在在这二者两一端,又矛盾的期望幻想对现实的覆盖吗。13号机与初号机的厮杀,特意透露出一种3D质感,对于这样的更拟真,为何我们要称其更虚假?庵野总在背景处打破第四面墙,揭示这是一个舞台,从而在幻想与现实的交界处形成一种战斗的破坏姿态。此时,我们终于能够在整体上把握到庵野对虚实的态度——两者犬牙交错,此消彼长,在恒远的争斗中厮杀,在对抗中同步前行。

靠着幕布的背景,更‘虚假’的3D

在虚假中暴露现实,形成一种冲突

我们万万不能陷入对终的单纯美好结局解读,不能将庵野放入一个温和的、宫崎骏般的、微笑的传达幸福和希望的纯粹形象。我们既要看到最终庵野将爱、美好、希望与光明寄托其中,亦要看到他借冬月之口说出的:“名为希望的光芒永远照耀着人类,但人类也在沉沦,紧紧抓住名为‘希望’的疾病不放。”以及在面对幻想的黑莉莉丝时,代表绝望的朗基努斯与代表希望的卡西乌斯之枪化为一体的双螺旋插入其胸膛,从而引发了额外冲击。这里的场景又何尝不是暗示一种希望同绝望的虚假性呢?同样的二元性也反映在了人类大枪盖乌斯身上,毕竟贺拉斯直言“或者是你,丰饶的迈娅女神那有翼的儿子,你化作/ 青年的模样降临到尘世间/ 容忍我们将你唤作/ 凯撒的复仇者;”康德同萨德,二元的大枪既代表了智慧,高洁,同样代表了疯狂,残忍,长枪染血,美里的牺牲方才使红色的动脉与蓝色的静脉得以丰润, 方才能使它足够锋锐。即使是在终这个剧场版,庵野自己依旧是矛盾的,他一方面将这个结尾当作自己同过去的和解,当作一种美好生活的祝愿使其柔和化,另一方面他的那个暗含的复杂的创作者层面又哪能藏得住呢,他在记录片中开篇所言:“完美无瑕的事物,在某一处崩坏了,这样就很有趣。”追求有趣的庵野又怎不会在完美的结局上戏谑的涂上几笔污点呢?而脚本创作的团队化本身也使得作品中的矛盾加剧,庵野的两面——那个生活的简单维度与那个思辨的纠缠维度——总在影片中以跳脱的形式反反复复。

红蓝交汇的盖乌斯大枪

绝望同希望

已行之事,终将再行,将行之事,必为已行

但是,无论怎样,作为过来者的庵野与正在路途中的我依旧存在着鸿沟。作者和观众对于作品的距离和权力总是天然的相异的,这也正是我因其如此痛苦的原因。他用终作为自己过去的和解,卸下包袱,阐述一种经历过后事后的态度。‘以完成制作为优先’,‘总之Eva这个故事有个结局就好’即使作为导演的前田真宏都觉得‘难道Eva不是永不完结的吗’也对‘真的要正式画上休止符’感道意外,但庵野却反复而斩钉截铁的说道;‘虽然很遗憾,但要毕业了。’即使选择在他看来‘普通的结果’,也要‘从此中烦恼解脱出来。’只是Eva对于我而言仍然是伴随前行的同路者,我需要的恰不是对逝去青春的和解与看开,而是需要显现前方与未来的活力风景,我需要的,不是将所有的业已发生的过去的可能性汇聚一起,然后指向一条似然的明路,而是向不可见的前方开辟不可能的新路,如果说庵野的长辈式的姿态诉说的是长大,那么我所希冀的恰是对于总是必然长大的,却希冀永葆年轻的那缕固执的不长大。

如果说庵野是自我的创作者,那我也想做一个自私的观众。他将自己的过去放在了Eva里,对这个陪伴了他太久甚至可能厌倦的系列终说了再见。但我不想年纪轻轻就和伙伴永别,面对我所珍爱的Eva的离去,把他的未来画上句点,对于庵野而言,他将过去的eva掐断,了结了,对我来说,却是未来的eva不再了。庵野给观众留下了开放的结尾,却不是也在‘我的Eva结束了’中留下eva仍存的可能吗?说我是没长大也好,说我是欲盖弥彰也罢,我只想找尽一切理由说:“不要再见啊,永远的Evangelion。”

总之就是要结局

我的Eva就到这了(吧)

或许在此刻,我必须要以庵野在新剧中强调的衔尾之蛇来聊以慰藉。无论是从第一使徒变作第十三使徒,无论是初号机和十三号机代表着开始也是结束的同一性,还是在名为终的影片中反复出现的生育与婴儿,都意味着终结与伊始又回响了死与新生,“我是阿尔法,我是欧米茄。(启示录 22:13)”在头尾相衔的交界点上,庵野立马前跨一步,是向着外部亦或向着上行?我更倾向于后者,“风往南刮,又向北转,不住地旋转,而且返回转行原道。(传道书 1:6 )”,在循回的显现后,在海边,在车站处,真嗣拉住了真希波的手,这便又是真心为你。庵野在故事上指明了回环,又在新剧的内容上实现了对旧剧标题的真正反复,到了这里,我们或许也能这样理直气壮的安慰自己,去到没有eva的新世纪,却也意味着eva要在此新生。

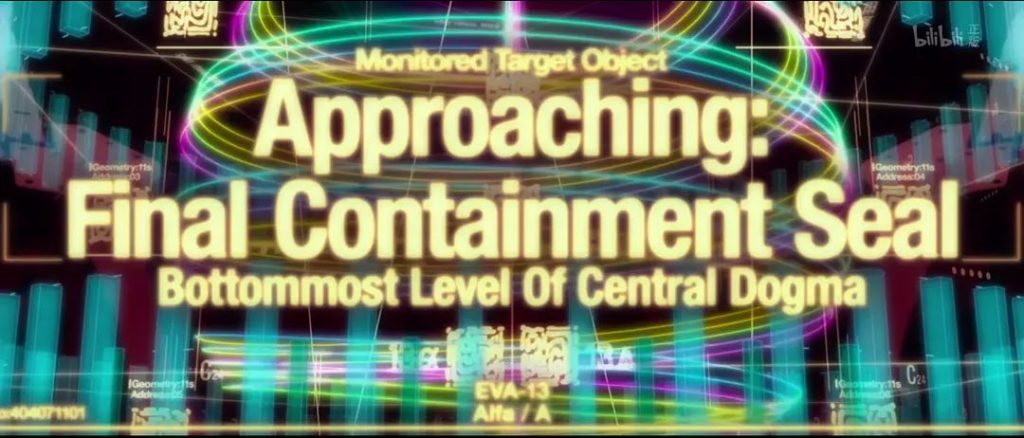

13号机也是Alfa

不管怎样,就是要放一张绫波